スケールを固定すればボラティリティや相場の勢いも判断しやすいのは分かってるけど、MT4 / MT5 をスケール固定すると操作が面倒くさ過ぎてムリ!

そんな面倒をスッキリ解消するのが『FixedScaleAutoScroll』です。今日からスケールを固定して正しく?相場に臨みましょう。

生粋の固定派も、これから固定してみようかなという方も、痒いところに手が届いているか是非ジャッジしてください。

『FixedScaleAutoScroll』を使うと

- 現在価格を常にチャート内に表示するよう自動スクロール

- 【MT5】“極狭” 縦スクロールから解放

- バーを常に表示しながら横スクロール

- キー入力で値幅の天底を表示

- キー入力/ダブルクリックでチャートの高さにスケールをフィット

- 任意のチャートを “親” として(異なる通貨ペアでも)スケールを同期

- 一押し! 専用パネルから pips 入力でスケールを変更

- いつも同じスケールで起動

などが可能になります。

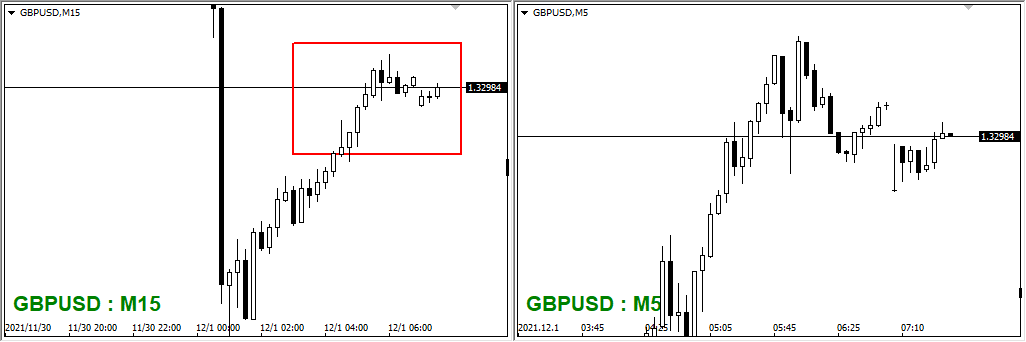

これまでなかった新感覚のマルチタイムフレーム分析ができます。これまでの1:1のスケールの同期でも得られるものは大きかったのですが、下位足基準でスケールを合わせると上位足が大きくなりすぎたり(逆もしかり)、トレンドラインや矩形を描画したときの角度や比率の違いに違和感を感じたりと、もう少しなんとかならないかな、と思っていたので開発してみました。開発してみて自分でもびっくりですが、マルチタイムフレームで縦横の比率が合うってちょっとヤバいです。マルチタイムフレーム分析にこれまで足りていなかった “角度” が加わり、トレンドラインやマルチタイムフレーム移動平均線などの角度が完全に一致(!)して「上位足のこの部分が下位足のこの部分」ということが手に取るように分かります。上位足が下位足に文字通り “そのまま拡大” される感覚です。どちらのスケールを変更しても常に同期し合う相互フォローが断然おすすめです。是非お試しください。

現在価格をチャート内に自動スクロール

FixedScaleAutoScroll を適用するだけでスケールを固定して現在価格を常にチャート内に表示するよう自動スクロールします。スケール固定あるある「朝、チャートを見たらバーがない」がもうありません。MT4 の自動スクロールに同期しているのでキーボードから MT4/ MT5 の自動スクロールのオンオフもできるようにしました。

【MT5】“極狭” 縦スクロールから解放

MT5 はスケールを固定すると上下スクロールの範囲が極狭(縦スクロールバーが突っ支い棒のように常時チャート高いっぱい)で自由度が極めて低いですが、FixedScaleAutoScroll を導入すると方向キーの上下で、スケールを保ったまま限定された範囲を超えて上下スクロールが可能になります。MT5 でスケール固定する方にはこれだけでも導入の価値ありです。

※ 比較的出現率は低いですが MT4 の突っ支い棒にも効果を発揮します。

バーを常に表示しながら横スクロール

高値安値をチャートの内側へスライドさせるのでバーを見失いません。

MT4 / MT5 は、スケールを固定した状態で ← → キーやマウスホイールで横スクロールするとバーの有無を無視して水平に移動するだけですが、FixedScaleAutoScroll を適用するとスケールを固定したまま常にバーが表示された状態でスクロールできるようになります。(ホイールでスクロールしながらテンキーの 5 を連打しているような状態)横スクロールしても、もうバーを見失うことがありません。

※ドラッグでのスクロールはフリーになります。

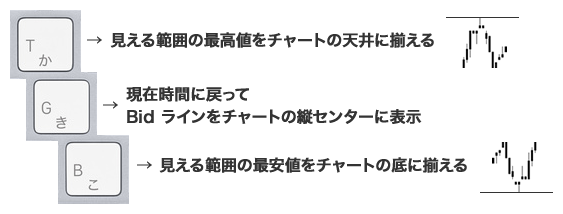

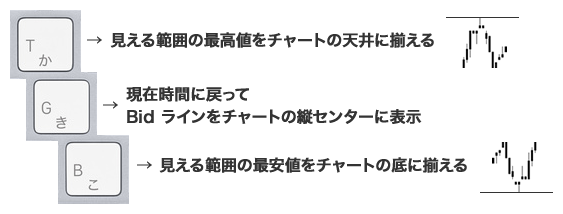

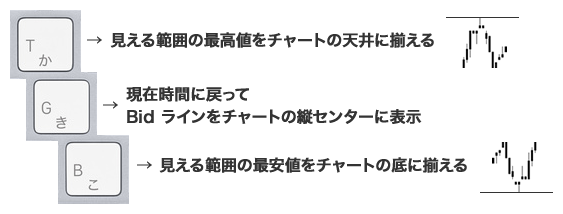

キー入力で値幅の天底を表示

スケールを固定するとチャートの上下にバーがはみ出すことはざらです。そんなときキー入力でスケールを変えずに天底を表示できます。

キー入力/ダブルクリックでチャートの高さにスケールをフィット

キーボードの “ F ” キー、またはチャートをダブルクリックでチャートの高さにスケールをフィットさせます。再度キー入力、またはダブルクリックするとフィット前のスケールに戻せます。ダブルクリックでスケールフィットは機動性ヤバめです(笑)

(ラインをダブルクリックで選択する方にはまったく適さないですね・・・オフして F キーのみでお願いします・・・)

他のチャートに(異なる通貨ペアでも)スケールを同期

複数チャートを開いているときに任意のチャートを「親チャート」として指定すればリアルタイムに※ そのチャートのスケールに同期させることが可能です。相互に指定すればどちらのスケールを変更しても常に同じスケールになります。複数通貨ペア間でも pips を基準にスケールを同期できますので、ボラティリティバーなどの表示も必要なく、通貨ペア間のボラティリティが一目瞭然です。

※孫に当たる場合などではリアルタイムではなく、孫側のティックのタイミングでの同期になります。

※相互フォローしているチャートの「スケールを1対1に固定」に ✓ が入っていると、そのチャートのスケールが優先されて自分のスケールを変えても相手のスケールに戻される仕様としています。

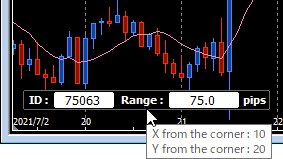

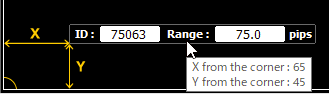

一押し! 専用パネルから pips を入力してスケールを変更

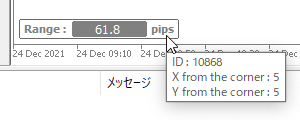

チャートの ID と、現在のスケールをリアルタイムに pips で表示する専用スケールパネルを用意しました。ここからチャートの高さを pips で入力すればスケールの変更ができます。MT4 / MT5 で意識的な高さでスケールを固定しようとすると結構大変(チャート上限下限の価格を決めてそれぞれを入力)ですが、それが超が付くほど簡単にできます。“ i ” キーでいつでも表示できて、ドラッグも可能で、マウスオーバーすると座標が表示されるのでパラメーターに保存すればいつでもお好みの位置に表示できます。値幅や固定幅を常に認識できる常時表示がおすすめです。

ID(チャート識別 ID)はコピーして別のチャートのパラメーターにペーストすれば簡単にスケールフォローさせることができます。

いつも同じスケールで起動

パラメーターに pips でチャートの高さを入力しておけばいつも同じスケールで起動できます。

※他のチャートをスケールフォローしていると無効になります。

僕は1分足、5分足、1時間足、4時間足を常時開いていますが、1分足と5分足、1時間足と4時間足を相互フォローして、スクロール開始範囲を 10%、天底、中央に揃えるキーをテンキーの 9 6 3 に割り付けてスケールパネルを常時表示しています。スケールパネルは値幅を数字で示してくれるので、視覚 + 数値で相場の勢い、ボラティリティの評価を強力に助けてくれます。

FX を始めて日が浅い方で複数チャートを表示している方には特に、スケールを固定することをおすすめします。僕の場合はスケールを固定することで無駄なエントリーが相当減りました。スケールを固定すると直感的に値幅の判断がつくようになります。スケール固定前は午前中からポンドドルなどに果敢にエントリーしていて1〜2時間揉まれては方向性が全く分からなくなった!なんてケースが多かったんですが、スケールを固定し始めた当初、比較的値動きのある夜間のスケールのままで朝のチャートを見たときの値幅の小ささに驚きました「こんな値幅でエントリーしていたのか・・・」

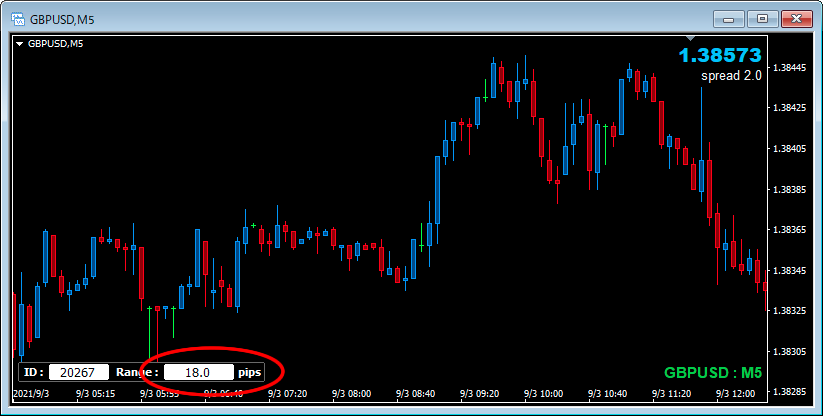

以下は一例です。1画面に4枚のチャートを並べて表示した内の1チャートで、同じ通貨ペアの同じ日の午前時間です。上が自動スケール、下が値動きがあった前夜のスケールのままの固定スケールで、自動スケールか固定スケールかが違うだけのまったく同じチャートです。

1.自動スケール

2.固定スケール(前夜の値幅スケールのまま)

最初の画像のスケールパネルをご覧いただいた通り、この時間の値幅( = チャートの高さ)は 18pips しかなく、大きなダブルトップ(に見える)の値幅は 11pips 程しかありません。どうでしょう?午前中にチャートを見たとき、下の固定スケール画像だったら直感的にスルーしませんか?上の自動スケール画像だったらエントリーできそうなところを探してしまいそうですがよく見れば値幅がない。特にチャート表示が小さい環境で自動スケールだと常にチャートの高さ一杯にバーが広がるので、まったく役に立たない MT4 / MT5 の価格目盛りも手伝って値幅があるように錯覚してしまいます。スケールを固定していれば少なくとも値幅があるのかないのかは一瞬で判断がつきます。無駄に感情を揺さぶられることもありません。

このインジケーターを使っても使わなくてもスケールの固定はおすすめします。

でも固定すると操作がすっごく面倒くさくなるので、どうせならこのインジケーターを使って快適に固定して下さい。

スケールを固定して複数チャートを表示する方にはこちらもおすすめ。スケール固定でありがちな下位足からバーがはみ出しても安心なインジケーター『ChartInTheBox “ MODE-B ”』。下位足ウィンドウのサイズと位置を上位足上にレクタングルで表示するので、はみ出した部分が正確に把握できます。

バージョン履歴

- リクエストいただいた機能を追加しました。

- チャートスクロール時に高値安値をチャート内に表示する機能に、左右どちらにスクロールしてもウィンドウの右側(価格帯側)の高さに収まる機能を追加しました。

※【MT4のみ】パラメーターを増設しています。バージョンアップ作業(インジケーター本体の上書き)は MT4 を終了してから行ってください。パラメーターがリセットされてしまうのを防げます。

- チャートスクロール時に高値安値をチャート内に表示する機能に、左右どちらにスクロールしてもウィンドウの右側(価格帯側)の高さに収まる機能を追加しました。

- ウィンドウを最大化して時間足を切り替えるとスケールが不正になる(フォローしているチャートの通常時のウィンドウスケールに同期してしまう)不具合を修正しました。

- リクエストいただいた機能を追加しました。

- F キー、またはチャートをダブルクリックでチャートの高さにスケールをフィットさせる機能に再度同じ動作をするとフィット前のスケールに戻せる機能を追加しました。

- 同じ組に FixedScaleAutoScroll を適用しているチャートと適用していないチャートが混在すると適用していないチャートのスクロールができなくなることがある不具合を修正しました。

- ウィンドウを最大化してチャートを切り替えると現在価格を縦中央に表示してしまったりスケールが変わってしまう不具合を修正しました。

※ ウィンドウを最大化している間はスケールの同期が解除されます。元のサイズに戻すと再度同期します。

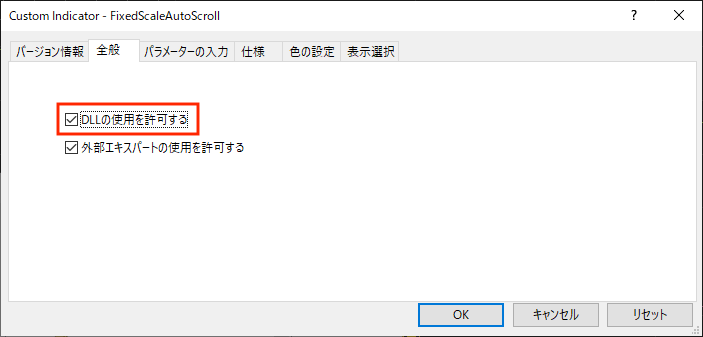

※【MT4 のみ】今バージョンより、ウィンドウの最大化を監視するため、プロパティ「全般」タブの「DLLの使用を許可する」にチェックが入っている必要があります。(デフォルトではチェックが入っています。)

- スケールパネルにマウスオーバーすると ID を確認できるようにしました。ID エリアを非表示にしていてもスケールフォローが設定できます。

※ ID のコピーはできません。

※ ID のコピーはできません。

- スケールパネルの ID エリアを非表示にできるようにしました。単体チャートの場合や、スケールフォローが済んでしまえば ID エリアは不要になりますので非表示できるようにしました。

- スケールパネルを起動時に非表示を選択しても表示されてしまうことがある不具合を修正しました。

- 【MT5 で LineSynchronizer を併用されている方】LineSynchronizer の動作が干渉して、パネルをドラッグする際に動作が重くなっていましたので LineSynchronizer を最適化しました。LineSynchronizer 1.461 以上へバージョンアップをお願い致します。

- スケールパネルの表示を微調整しました。(バージョン 1.551、1.552)

- Windows のシステムで文字サイズを変更してもスケールパネルのタイトルが正常に表示されるよう修正しました。

- (2021.11.18)MT5 版をリリースしました。

MT5 はスケールを固定すると上下スクロールの範囲が極狭(表示範囲の最高値、最安値以上以下にスクロールできない)でチャート自体が見づらくなりますが、FixedScaleAutoScroll を導入すると方向キーの上下で範囲を超えて上下スクロールが可能になります。MT5 でスケール固定する方にはこれだけでも導入の価値ありです。 - ロジックを見直して最適化しました。

- 当サイトの ShowJapanTime(多段階ズーム機能)、LineSynchronizer(インジケーター非表示機能) と併用した際の動作を安定させました。

- スケールフォロー比率調整時の動作を安定化させました。

- 状態記憶処理を見直して最適化しました。

- 異なる通貨ペア間で縦横比の同期が維持されない不具合を修正しました。

- スケール比率入力に 0 以下を入力しても受け付けないよう修正しました。

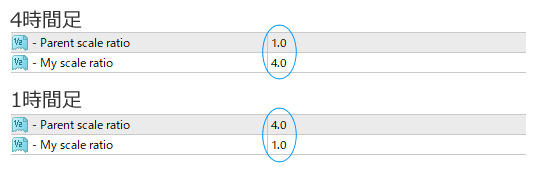

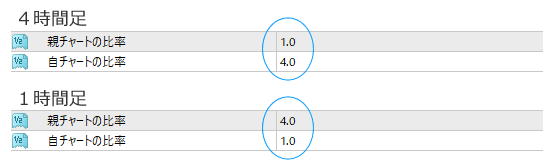

- スケールフォローに比率設定を追加しました。これまでスケールフォロー時の比率は1:1のみ対応でしたがフォロー時のスケール比率を自由に設定できるようになりました。例えば1時間足と4時間足を相互フォーローするときに1時間足の比率を1にして、4時間足の比率を4にするとまったく同じ縦横比でスケールが変更されるようになります。

※ ズーム値がそれぞれ違う場合はさらに計算が必要です。 ※ 相互フォローするときはお互いの親スケール比と自分のスケール比をテレコにしないと1:1になり、比率変更されません。必ず相互に逆の値を入力してください。片道フォローの場合、比率が1:1の場合はテレコにする必要はありません。

※ 相互フォローするときはお互いの親スケール比と自分のスケール比をテレコにしないと1:1になり、比率変更されません。必ず相互に逆の値を入力してください。片道フォローの場合、比率が1:1の場合はテレコにする必要はありません。

- スケールを保ったまま、より自然に横スクロールできるよう修正しました。これまで横スクロール時は安値をチャート下限に着けるのみでしたが、スクロールする方向によって、進む方向のチャートの高さの半分より下に安値がある場合は安値をチャート下限に、半分より上に高値がある場合は高値をチャート上限に着けるようにして、スケールを保持したままでより自然にスクロールできるようになりました。

※ 検証などで F12 キーや方向キーを使用して細かくスクロールしてもバーを見失うことがなくなりました。

- チャートをドラッグした際の信頼性を向上させました。

- 右クリック終了時にチャートがスクロールしてしまう不具合を修正しました。

- 横スクロール時にバーを見失わないよう安値をチャートの底に付ける機能を常時起動しておくか選択できるようにしました。一時的にオンオフもできます。検証時などに F12 キーや方向キーで細かくスクロールする場合、高値と安値の差がチャートの高さを超えると安値しか見えなくなってしまい、逆にバーを見失ってしまうことがあるので、検証などで細かくスクロールするときは shift キー + 自動スクロールのショートカットキー(デフォルトは A キー)で一時的にオフして下さい。

- チャートをドラッグした時の動作を安定させました。

MT5 版を公開しました。

- Bid ラインを縦中央にして現在時間に戻るキーの挙動を変更しました。自動スクロールがオフの状態(例えば検証中など)でキー入力した場合は時間の移動はせず、見えている範囲の高値安値の中央値を縦センターに表示します。自動スクロールがオンの時はこれまでと変わらず Bid ラインを縦センターにして現在時間を表示します。

- スケールパネルの pips 入力に 0 以下を入力しても受け付けないよう修正しました。

- バグを修正して安定化させました。

- このページから直接ダウンロードしていただけるようにしました。

- 見える範囲の最高値と最安値をチャートの天底に揃えるキーを設定しました。また、現在時間に戻るキーに初期設定していた数字キー 0 を G キーへ変更しました。

- 「スケールを1対1に固定」に ✓ が入っている場合はスケールを変更できないよう修正しました。

- 専用のスケールパネルを用意しました。 スケールフォローのための ID のコピーや、pips を入力することでスケールを変更できます。

- チャートの高さにフィットさせる時と、スクロールする時のチャートの上下にマージンを設定できるようにしました。

- チャートをダブルクリックするとチャートの高さにスケールをフィットできるようにしました。

- キー入力で Bid ラインをセンターにして現在時間に戻れるようにしました。

- いつも決まったスケールで起動できるようにしました。

- 全体のロジックを見直して最適化しました。

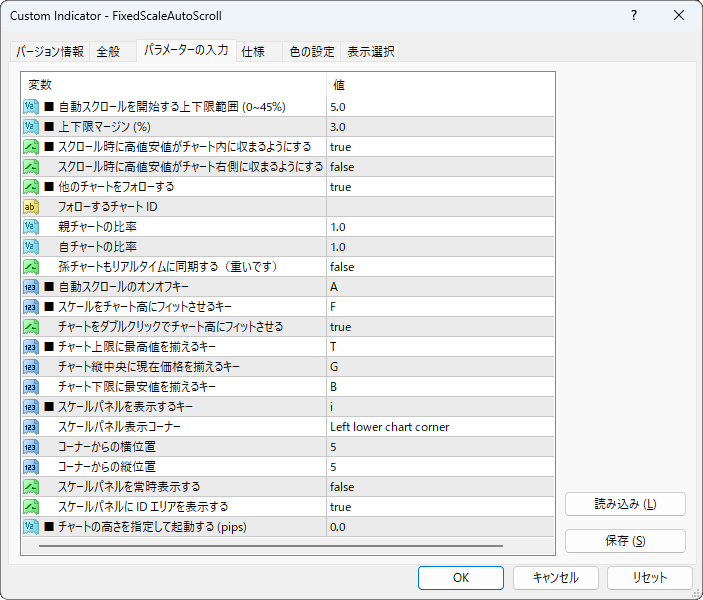

パラメーター

【MT4 のみ】ウィンドウの最大化を監視するため、user32.dll(Windows User API)を使用しています。プロパティの「全般」タブで「DLLの使用を許可する」にチェックを入れてください。MT5 版では DLL は使用しません。

- 自動スクロールを開始する上下限範囲 (0~45%)

自動スクロールを開始する上限下限からの範囲(0〜45%) 最大の 45% にすれば最新価格が常に中央10%内に表示されます。

- 上下限マージン (%)

チャートの高さにフィットさせる時、高値安値を天底に揃える時、スクロールする時のチャートの上下にマージンを設定できます。チャート全体の視認性が少し上がります。 - スクロール時に高値安値がチャート内に収まるようにする

スケールを固定して横スクロールする際、バーを見失わないようチャートの底に安値を付けながらスクロールする機能を常時起動しておくか選択できます。true、false どちらを選択しても shift キー + 自動スクロールのショートカットキー(デフォルトでは A キー)で一時的にオンオフできます。- スクロール時に高値安値がチャート右側に収まるようにする

上記機能をチャート右側の価格帯側に固定する機能です。

- スクロール時に高値安値がチャート右側に収まるようにする

- 他のチャートをフォローする

他のチャートを親チャートとして指定してスケールを同期します。異なる通貨ペアでも pips を基準にして同期できます。相互フォローも可能です。- フォローするチャート ID

スケールを同期したい親チャートの ID を入力します。

親チャートのスケールパネルから ID をコピーしてここにペーストすれば簡単にスケールフォローができます。

※ MT4 の場合、データウィンドウが表示された状態で ID を ctrl + C でコピーしようとするとチャートデータがコピーされてしまいますので、データウィンドウを閉じるか、右クリックからコピーしてください。 - 親チャートの比率

スケールを同期する場合の比率を設定できます。例えば1時間足から4時間足をフォローする場合は1時間足の親チャートの比率を4に、自チャートの比率を1にして親チャートのスケールを変更すると同じ縦横比でスケールが同期されます。相互フォローにする場合は4時間足側の親チャートの比率(1時間足) を1に、自チャートの比率(4時間足)を4と、逆に入力します。

※ 相互フォローするときはお互いの親スケール比と自分のスケール比をテレコにしないと1:1になり、比率変更されません。必ず相互に逆の値を入力してください。片道フォローの場合や、比率が1:1の場合はテレコにする必要はありません。 5分足から1時間足をフォローする場合などは分に直して自チャートの比率を 5、親チャートの比率を 60 とすると分かりやすいかと思います。比率を変更しない場合は親チャートの比率、自チャートの比率の両方に 1 または同じ数値を入力してください。

5分足から1時間足をフォローする場合などは分に直して自チャートの比率を 5、親チャートの比率を 60 とすると分かりやすいかと思います。比率を変更しない場合は親チャートの比率、自チャートの比率の両方に 1 または同じ数値を入力してください。

例:1分足(ズームを一段下)と5分足間で相互フォローの場合

1:5ですが、1分足のズームが一段下なので半分の 1:2.5

1分足の親チャートの比率 : 2.5

自チャートの比率 : 1

5分足の親チャートの比率 : 1

自チャートの比率 : 2.5

例:4時間足と日足間で相互フォローの場合

4:24 = 1:6なので(4:24のまま入力しても問題ありません)

4時間足の親チャートの比率 : 6

自チャートの比率 : 1

日足の親チャートの比率 : 1

自チャートの比率 : 6

例:1時間足から4時間足を片道フォローの場合

1時間足の親チャートの比率 : 4

自チャートの比率 : 1 - 自チャートの比率

- 孫チャートもリアルタイムに同期する(重いです)

- フォローするチャート ID

- 自動スクロールのオンオフキー

キーボードの “ A ” キーで MT4 の自動スクロールのオンオフができます。キー変更可 - スケールをチャート高にフィットさせるキー

キーボードの “ F ” キーでスケールをウィンドウの高さにフィットさせます。再度キーを押下すると変更前のスケールに戻ります。キー変更可- チャートをダブルクリックでチャート高にフィットさせる

チャートをダブルクリックで F キーと同じくスケールをウィンドウの高さにフィットさせます。再度チャートをダブルクリックすると変更前のスケールに戻ります。

- チャートをダブルクリックでチャート高にフィットさせる

- チャート上限に最高値を揃えるキー

“ T ” キーで、見える範囲の最高値をチャートの天井に揃えます。キー変更可 - チャート縦中央に現在価格を揃えるキー

自動スクロールがオンの時にキー入力すると、Bid ラインをチャートの縦センターにして現在時間へ戻ります。スケール固定で困ることの1つ「 “ end ” キーで現在時間に戻っても Bid ラインが見つからないこと」を解決します。

検証中など自動スクロールがオフの時は、見えている範囲の高値と安値の中央値を縦センターに表示します。キー変更可 - チャート下限に最安値を揃えるキー

“ B ” キーで、見える範囲の最安値をチャートの底に揃えます。キー変更可

- スケールパネルを表示するキー

キーボードの “ i ” キーでスケールパネルを表示します。以下の値を設定するとお好みの位置に表示できます。キー変更可- スケールパネル表示コーナー

スケールパネルを表示したいコーナーを指定します。コーナーを指定するとチャートサイズに自然に追従します。 - コーナーからの横位置

指定したコーナーからの X(横位置)座標を入力します。ドラッグで移動させてマウスオーバーすると座標が表示されます。

- コーナーからの縦位置

指定したコーナーからの Y(縦位置)座標を入力します。 - スケールパネルを常時表示する

チャートを開いたときにスケールパネルを表示するか選択できます。 - スケールパネルに ID エリアを表示する

false にするとスケールパネルの ID エリアを非表示にしてコンパクトにできます。

- スケールパネル表示コーナー

- チャートの高さを指定して起動する (pips)

起動時などチャートを開いた時にここで設定した pips にスケールを合わせます。いつも同じスケールで起動したい場合にご利用ください。

※他のチャートをスケールフォローしていると無効になります。

ご利用条件

- 素人の個人が使用するために作成したものですのでセキュリティなどは考慮していません。ご自身の責任で使用できる方はどうぞご利用ください。

- 使用中に損害が生じても当方は一切の責任を負いません。が、不具合などあればコメント等で内容をお伝えいただき、再現できれば修正を試みてみます。

- 開発環境は Mac 上の仮想環境にインストールした Windows 11 と MT4/5 の最新バージョンのみで、他の環境の用意はありません。(使用推奨環境のことではありません。開発環境を開示しているだけです)

- 正しく使用できない口座もあるかもしれません。

- MT4 / MT5 の気配値に EURUSD を表示してください。ブローカーごとの pips 計算のために EURUSD の価格の桁数を参照しています。気配値に EURUSD を表示していない場合はインジケーターを設置した通貨ペアの桁数を利用しますが、正確な pips 値にならない可能性があります。(pips を表示しないインジケーターは除く)